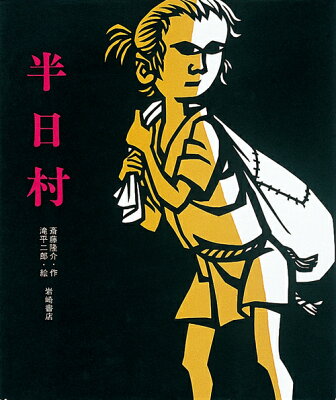

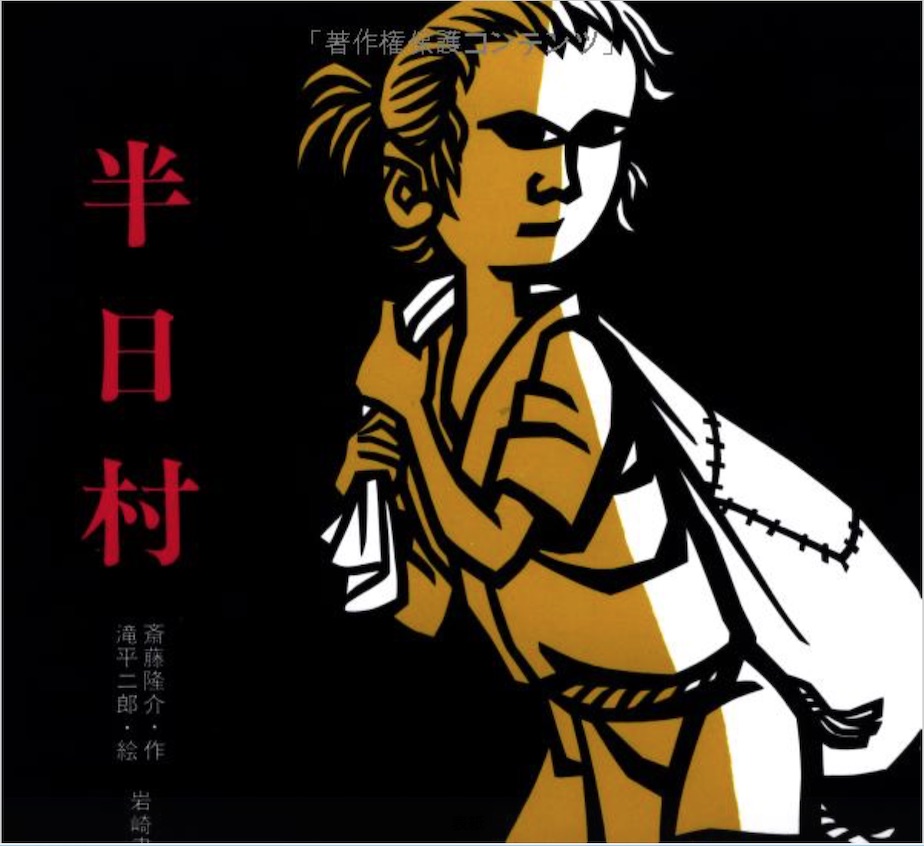

以前ご紹介しました「花さき村」の作者 斎藤隆介と滝平二郎の名コンビの作品です。

この二人の絵本は、日本が世界に誇る絵本だと思います。

たった一人のこどもが始めた行動が、村全部をかえてしまい、山をも動かしてしまう、というお話です。

”一平”の住む村は、半日村と呼ばれています。

その理由は、1日のうち半日しか日が当たらないから。

なぜかというと、裏山が朝日を遮ってしまうからです。お昼頃になってようやく村は暖かくなり始めますが、夕方になると湖からふく風で、もう凍えるくらい寒くなります。

この村に住む大人たちは、それが当たり前だと思って暮らしています。半日しか日が当たらないので、当然農作物も育ちません。だから、村人たちは痩せ細り、いつも村は貧しい状態でした。

でも大人たちは、それが昔からの村人の暮らしだから、といって受け入れて暮らしています。

ある晩、おとうとおかあが話しているのを一平は聞きます。

「あの山さえなかったらのう」

「だめさ、山は山さ。うごかせやしねえ。わるいむらにうまれたと思って、あきらめるしかねえ。」

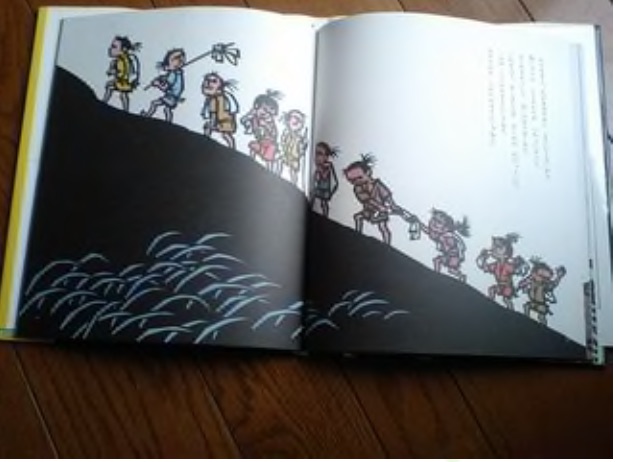

ある朝、まだあたりは真っ暗なとき、一平がずた袋をもって裏山へ登っていきます。そして、山のてっぺんにつくと山の土を袋につめて山を降り、湖に土をざあっとあけます。そして、また山に上り、同じように山の土を湖にすてていきます。そんなことを、日が昇るまでくりかえします。

毎日、おなじことをしている一平の姿をみて不思議におもった悪ガキどもが、何してるんだと一平に聞きます。すると、一平は。。。

「おらはあの山を湖にうめちまおうとおもっているんだ」

と答えます。

すると、悪ガキどもは、一平のやろうばかじゃなかろうか、気が違ったんじゃなかろうか、と大笑いします。

でも、そんな周囲の雑音なんて気にしません。

山へ登って土を袋につめては降りてきて、、、と一平はひたすら、おなじことを繰り返します。

毎日毎日、一平は同じことを繰り返していきます。

すると、次第に周囲に変化が現れ始めます。

まずこどもたちが、なんだか面白そうな気がして、一平のやっていることを真似するやつらがでてきます。

一人、二人と増えていき、次第に子供の数が増えてくると、今度は仲間外れにされたくない心理から、たくさんのこどもたちが一平と一緒にふくろをかついで山を登り始めます。

これを見ていた大人たちは言います。

「山が、うごかせるもんじゃねえ。みずうみを、うめられるもんじゃねえ。」

しかし、そんな大人の中から、一平たちを助けるものが出始めます。

「ばっかだな、ふくろなんかじゃはかがいかねえ。そういうときは、もっこをつかうもんだ。おれのうちからもっていけ。」

一平たちは、大人たちから助けられる存在です。けっして協力を求めたり、ましてや脅したりなんかしていません。ほりかたはこうするんだ、かつぎかたはこうするんだ、と大人たちから教えてもらいます。

山は全然低くなりませんが、それでも大人たちがひとり、ふたり、と手伝いだすと、やっぱり手伝わないと付き合いがわるいような気がして、最後には村中の大人たちがもっこを担いで山を登り始めます。

こうして何日も何日もやっていると、次第に少しずつ日が当たる時間が増えたような気がしてきました。

「さあ、そうなると、みんな元気になって、うたをうたいながら、せっせせっせと山を登ったりおりたりした。」

何年も何年も同じことを繰り返し、大人たちはもう死んでしまい、一平も大人になりました。

そしてある朝、にわとりがなくと同時に朝日が顔を出します。

一平や、大人たちや、一平のこどもたちはみんなうちの前にとびだして、せいいっぱい、あさひをあびて、あはは、あはは、とわらった。

そして、村はいつしか、1日村と呼ばれるようになりました。

*******

最初にやり始めた人は、かならず馬鹿にされます。

そんなことできるわけない、馬鹿じゃないの、と。

馬鹿にされたら恥ずかしいですよね。だれからも理解されないことも寂しいことです。

一平は、最近はやりの「鈍感力」マックスってところでしょうか。

人間の思い込みを変えるのは並大抵のことではありません。さらに、人の行動を変えることなんて、ほぼ不可能に近いことです。

でも、このお話をみてみると、行動変容のプロセスがよくわかります。

この物語の中で、一平がしゃべった言葉は、これだけです。

「おらはあの山を湖にうめちまおうとおもっているんだ」

これ以外に一平のセリフはありません。

言葉で人を説得することはできないし、上から目線で言われたり脅されたりしても、人間が行動を変えることはない、ということがよくわかります。

社会に変革を起こすのに必要なのは、あの環境少女のようにメディアに露出して大きな声で人を脅すことではない、ということですかね。

今日はこのへんで。

コメント