こんにちは。

今回ご紹介するのは、ウエラブルデバイス、Wear + ableで体に装着することができるデバイス、という意味のガジェットたちです。

有名なのは、アップルウオッチですね。時計やメールなどの機能以外にも血圧、脈拍、生理周期、さらに血糖値まで測ってくれる機能まであります。

これらのデイバスが画期的なのは、いままで病院でしかできなかった検査が、自宅で、あるいは日常生活を送りながら、24時間計測できるようになりつつある、という点です。

新型コロナウイルスの蔓延により、病院にいくこと自体が感染のリスクになってしまいました。感染すると重篤になるお年寄りは妊婦さんは、なるべくなら受診は控えたくなります。

これらのデバイスを使えば、自宅にいながらにして、健康状態が把握できてしまう、そんな診療の未来像を見据えて、各社が開発にしのぎを削っています。

妊婦さん用のデバイスも続々開発されてきています。

厳密にウエラブルデバイスではないですが、自宅で自分で検査するというコンセプトのものも多数出てきています。

今回は、そんなデバイスの中から2つご紹介します。

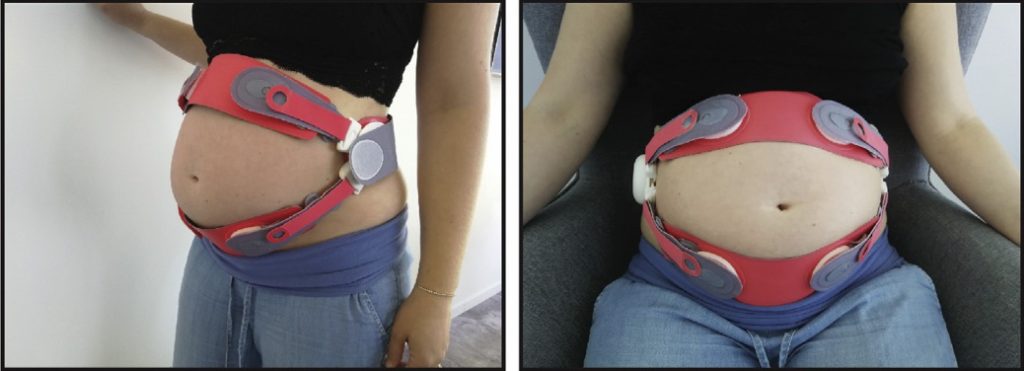

まず最初にご紹介するのは、「Invu ベルト」です。

これは胎児の心拍をモニターするデバイスです。

胎児の状態を把握するのに使われるのが、胎児の心拍数をグラフにしてくれる、「胎児心拍陣痛図計」といわれる機械です。

お産を経験したことのある人なら知っていると思いますが、陣痛がきて赤ちゃんがうまれるまで、お腹に丸いトランスデューサーを2つつけていたと思います。

これは別名を「分娩監視装置」といって、分娩中の赤ちゃんが元気かどうか、2つのトランスデューサーを通して確認しています。

さらに、この機械を使って、陣痛が来る前でも赤ちゃんの状態を把握することができます。この検査のことをノンストレステストなんて言ったりします。

いまこの機械をワイヤレスにして、自宅で妊婦さん自身に装着してもらう、という試みがなされています。

日本で使われている機械はドップラー装置といって、「音」を使って赤ちゃんの心拍を見つけます。

しかし、このInvuベルトでは、胎児の心臓の電気信号を、お母さんのお腹の上から拾って、胎児の心拍を確認しています。つまり、胎児の心電図を利用する仕組みです。実は最近、この装置を使った研究が、American journal of Obstetrics and Gynecology MFM に掲載されました(こちら)。

この論文では、147人の妊婦さん(37週以降の単胎)に、従来の分娩監視装置(Avalon:ワイヤレスの装置です)とInvuベルトの両方を使ってもらい、両者の結果がどれくらい一致しているのか、を検証しています。

結果は、Invuベルトと従来の方法でとった胎児心拍の差はだいたい8bpmくらいで、ほぼ一致していた、とのことでした。

どっちもワイヤレスで使用できるので、自宅での装着して検査することが可能です。

しかし、心電図をつかったほうが、より正確に胎児の心拍を計測することができる、と著者たちは言っています。

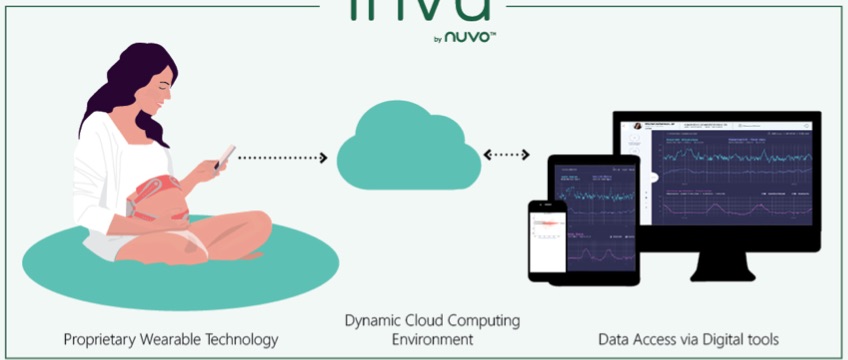

このInvuベルトでとったデータはスマホに転送され、さらに病院のモニターに映し出されます。これをみて、病院の医師たちが、胎児と母体の状態を確認します。

次にご紹介するのは、Pulsenmoreというスマートフォン型のエコーです。

自宅で自分でできるという手軽さという点で革新的なデバイスです。

なんとも簡単です!!!

前回の記事で、いまや遠隔エコー装置は当たり前になりつつある、とお伝えしました。理事長たちも一刻も早く遠隔機能を搭載したスマートフォンエコーを開発したかったのですが。。。

遅すぎました。。しかも、こんなにスマートに、簡単に操作できるものまであるとは。。。

このPulsenmoreで妊婦さんが自分でとったエコーデータは、遠隔でクラウドに転送されます。

そしてクラウド上で、胎位(逆子かどうか)、胎盤位置、多胎(双子かどうか)、胎児心拍、羊水量、の評価をAIがする機能までついています。

理事長が考えていた機能すべて入っています。まあ当然ながら理事長が考えることなんて、もうとっくに誰かが考えていますよね。。涙

この二つのデバイスに、スマートウオッチで取得できるお母さんの血圧や脈拍のデータを組み合わせれば、自宅で妊婦検診は、実現可能です。

ちなみに、この2つのデバイス、どちらもイスラエルのベンチャー企業が作っています。

しかしまだまだ課題はありそうです。

ちなみに、先ほどの胎児心拍を計測するInvuベルトですが、論文で研究対象になっていた妊婦さんは、37週以降で、皮膚の状態のよい妊婦さんだけですし、多胎は除外されています。

Pulsenmoreも、狙っているマーケットは先進国だと思われます。

途上国の村落で使用する場合は、おそらく巡回診療でいくナースが使用するケースが一般的だと思われます。すると、このデイザインで途上国の環境で使えるかと言われれば、かなり難しいのではないでしょうか。

今回ご紹介したデバイスが日本に入ってくるのは、まだ先の話になりそうですが、その間にこれらのデバイスに匹敵する製品を日本で作り出せるのか。

あるいは、遠隔妊婦健診なんて必要ない、と独自路線を日本はとるのか。たとえ、新型コロナウイルス感染が蔓延したとしても。。。

一つ言えるのは、新型コロナウイルスの蔓延は、否が応でも従来の医療のあり方を大き変える可能性があります。日本の産科医療はそれにどのように対処していくのでしょうか。

今日はこのへんで。

コメント